摩崖石刻是中国古代的一种石刻艺术,指在山崖石壁上所刻的书法、造像或者岩画。摩崖石刻,有广义和狭义之分,广义的摩崖石刻是指人们在天然的石壁上摩刻的所有内容,包括上面提及的各类文字石刻、石刻造像,还有一种特殊的石刻---岩画也可归入摩崖石刻。狭义的摩崖石刻则专指文字石刻,即利用天然的石壁刻文记事。摩崖石刻起源于远古时代的一种记事方式,盛行于北朝时期,直至隋唐以及宋元以后连绵不断。摩崖石刻有着丰富的历史内涵和史料价值。

一 、丹霞山摩崖石刻概况

丹霞山位于韶关市东北郊,是仁化县和浈江区的交界地带,总面积292平方公里。丹霞山是国家级风景名胜区、国家级自然保护区、国家地质公园、国家5A级旅游景区、中国生物圈保护区网络成员、世界地质公园、世界自然遗产。是以丹霞地貌景观为主的自然风景区,因“色如渥丹,灿若明霞”而得名。其中丹霞地貌集中分布范围168平方公里。世界上由红色陆相砂砾岩构成的以赤壁丹崖为特色的一类地貌均被称为丹霞地貌,丹霞山便是这类地貌的命名地。全国重点文物保护单位丹霞山摩崖石刻特指长老峰景区长老峰、海螺峰、宝珠峰三座绵延相连的崖壁上镌刻的北宋至民国期间的摩崖石刻。

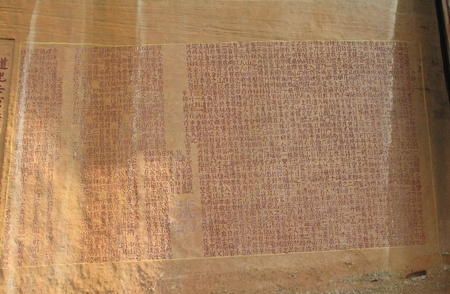

经过丹霞山第三次全国文物普查,对丹霞山摩崖石刻的分布区域有了一个详细全面的了解,石刻主要分布于长老峰主景区山脚至山顶,集中分布在锦石岩寺和别传寺老山门前,以及梦觉关、通天峡、洪岩、半寨、海螺峰、宝珠峰等区域。自宋以来,这里即有僧家、香客、政要人士、文人墨客到此探古寻幽,留下摩崖石刻111题,其中以宋刻8题、元刻9题最具代表,并以明清时期数量居多。书法有楷、行、草等,体裁有题字、题名、题记、题诗、碑文、游记等。其中锦石岩内北宋熙宁四年(1071)的“募缘纪事”,是长老峰景区目前发现最早石刻;别传寺老山门前明朝礼部主事李充茂所撰的“丹霞山记”,字大如拳,共1344字,是字数最多的摩崖石刻;字体最大的当属丹梯铁索附近“别有天”摩崖,幅高宽3.56×10.9米。丹霞山摩崖石刻是研究当地历史、政治、经济、文化的重要实物资料,是丹霞山历史文化发展的重要见证。

募缘记事

丹霞山摩崖石刻年代久远,统计年代自北宋至中华民国共111题,其中宋刻8题、元刻9题、明刻29题、清刻49题、民国刻4题、年代不详刻12题。

二、丹霞山摩崖石刻介绍

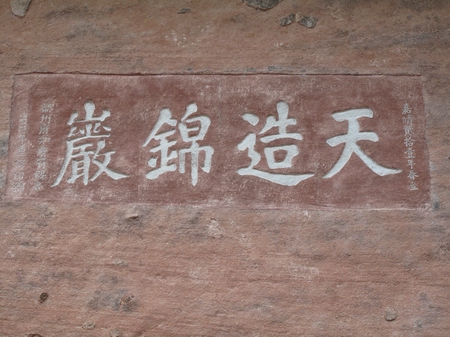

(一)锦石岩摩崖石刻

锦石岩摩崖石刻分布在锦石岩岩口以西,以锦石岩喷玉泉区域和锦石岩寺大雄宝殿内最为多而集中,计54题,还包括山脚锦江边“放生潭”和“龙蟠虎卧”2题共计56题。其中尤以宋刻8题、元刻9题,弥足珍贵。题字最大的为南宋淳祐六年(1246)赵汝耒所书“锦岩”二字,每字高1.8米、宽1.4米;“北宋熙宁四年(公元1071年)募缘纪事”,是长老峰景区目前发现的最早石刻;元朝至元二十六年(1289)何大琳刻石记述“大獠贼”攻打潼阳乡石塘堡的记事石刻。锦石岩明清时期摩崖石刻以仁化县和韶州府官员题刻为主,即兴赋诗,内容多为赞丹山碧水,慕石窟建筑巧夺天工,发追昔思古之幽情。

龙蟠虎卧

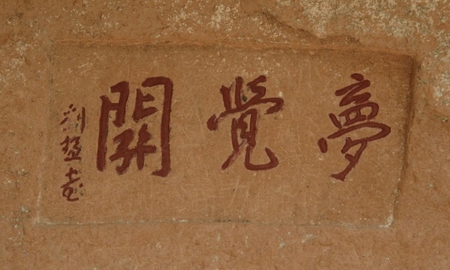

(二)梦觉关摩崖石刻

梦觉关距锦石岩约1公里,是大型蜂窝状洞穴。梦觉关摩崖石刻坐东向西,依岩穴而刻,岩穴长6米、进深2.5米、高2米。北宋徽宗崇宁年间,福建路漳州人法云居士游览锦石岩时,在附近发现一处岩洞,形状奇特,天然形成的一座关房,环境极为清幽,是个修炼的好地方,他恋恋难舍,发出“半生在梦中过了,今日始觉清虚”的感叹。后人据此遂将该洞取名为“梦觉关”,并留有摩崖石刻4题,明教谕古滇李占春及清代邑人谭曜等,均有诗赋此。

梦觉关

天造锦岩

(三)别传寺摩崖石刻

别传寺摩崖石刻群位于长老峰景区中层别传寺老山门附近。以别传寺老山门右侧的凹形岩壁上分布较为密集,共计24题摩崖石刻。年代自清代至中华民国,刻有题字、题记、题诗、游记等,其中清代摩崖石刻16题,民国摩崖石刻3题,1题摩崖石刻年代不详。明朝礼部主事李充茂所撰的“丹霞山记”摩崖石刻,字大如拳,共1344字,是字数最多的摩崖石刻。清代关中王令所书“丹霞”字高2.7米,宽2米。阴刻,气魄雄伟,书法精妙。“色如渥丹,灿若明霞”形容丹霞山之美,给人以赏心悦目之感。安徽巡抚高承爵游丹霞“到此生隐心”,被丹霞山奇特风光所迷,发出辞官隐居、寄情丹霞山水的感慨。

丹霞山记

丹霞

别传寺内后山崖壁5题摩崖石刻,清道光二十二年(1842年)蜀普安(今四川省剑阁县普安镇)人邹绍鸾所题“潭影空人心”出自盛唐诗人常建《题破山寺后禅园》“山光悦鸟性,潭影空人心”,岚光催起鸟儿婉转歌唱,清潭将人心的污垢涤荡。给人以无限的禅思。

(四)通天峡摩崖石刻群

通天峡摩崖石刻群位于长老峰景区上层。以通天峡分布最为集中,其中清代摩崖石刻5题,两题摩崖石刻年代不详。有落款为“三韩蔡琦题”的“呼吸通天”、上款为“道光壬寅正月九日”的“竿头进步”。丹梯铁索左侧陡壁上刻有“别有天”三字,阴刻,幅高宽3.56×10.9米,落款为“康熙甲子(1684)长至日天都吴壂题”,是目前丹霞山所发现的最大幅摩崖石刻。

别有天

(五)洪岩、半寨摩崖石刻

洪岩寺庙遗址和半寨位于宝珠峰中部。洪岩寺庙始建于清代,依天然岩穴而建,坐东南朝向西北,遗址前方为悬崖。左有寨门,依峭壁而建,红砂岩条石砌筑。有倒塌石柱、柱基、案台等。摩崖对联:一花开五叶,万派入中流。横批:只履西归。神龛两侧石壁刻有“□□□□洪岩碑记”和“清釋明藏洪巖修建碑記”两题清代摩崖石刻。半寨镌刻“正修轩,咸丰九年六月立造,贡生杨作桢。”字样。

正修轩

(六)海螺岩、宝珠峰摩崖石刻

海螺岩、宝珠峰摩崖石刻共计11题,其中水帘岩1题、澹归塔墓遗址4题、雪岩4题、宝珠峰崖壁2题。以题名刻石为主。康熙年间曾任苏州织造达三十年之久的东莱李煦题写的“海螺岩”三字笔走龙蛇,一气呵成,蔚为大气,当为丹霞山摩崖石刻书法中之上品。

海螺岩

三、摩崖石刻保护管理

(一)自丹霞山1980年对外旅游开放以来,景区管理机构在1985年对主景区长老峰路段上的摩崖石刻进行了翻新维护,其中,从长老峰票站至御风亭地段的石刻文字进行了填漆翻新,对一些风化腐蚀严重的地方进行排水处理;1989年对别传寺外山门下的石刻文字进行了翻新;1994年对长老峰山脚至御风亭地段的石刻文字进行了填漆翻新,包括数千字的《丹霞山记》石刻文字。

(二)丹霞山摩崖石刻1989年6月经仁化县人民政府公布为县级文物保护单位;2008年11月经广东省人民政府公布为省级文物保护单位;2010年5月第七批全国重点文物保护单位申报文本《丹霞山摩崖石刻》由广东省文化厅上报国家文物局;2013年5月经国务院公布为全国重点文物保护单位。

(三)近年来,为发掘丹霞山深厚的文化底蕴,提升丹霞山的文化品味,促进旅游事业的发展,相继开展了丹霞山第三次全国文物普查、摩崖石刻拓片工作,2010年4月请广州市白云文物保护工程有限公司编制了《锦岩寺摩崖石刻抢救性保护工作计划书》,编辑出版了《锦石岩古摩崖碑刻拓片集》、《丹霞山摩崖石刻选》等书刊,还成立专门的保护机构—丹霞山文物保护管理所,为丹霞山文物保护事业的发展作出较大贡献。

四、摩崖石刻的文化价值与旅游发展

丹霞地貌区孕育和沉淀了丰富的人类文化遗产。丹霞地貌最突出的形态要素是赤壁丹崖,单体或群体形态上常呈完整的块状或城堡状,紫红色调,给人庄重和神圣之感,同中国传统文化表现权威、富贵、吉祥的色彩一致,也是中国宗教崇尚的主色调,从环境角度加强了宗教场所的威严感和神秘感。这种自然风光与神秘意境的结合,常使丹霞地貌区成为宗教圣地。丹霞山组成赤壁丹崖的厚层红色砂岩层,其岩性致密均一,硬度较小,易于雕刻,因而留下大量摩崖石刻。

丹霞山是世界“丹霞地貌”命名地。丹霞山由680多座顶平、身陡、麓缓的红色砂砾岩石构成,“色如渥丹,灿若明霞”,以赤壁丹崖为特色,兼有良好的生态环境和丰富的文化古迹,吸引了全国各地乃至世界很多国家不同旅游动机的人们来观光旅游。丹霞山景区文物古迹众多,拥有大量古遗址、古建筑、古墓葬和石窟寺及石刻。丹霞山摩崖石刻体现了景区深厚的历史文化底蕴,使丹霞山风景名胜区在拥有自然奇观之外还具有重要的历史文化价值,提升了景区的价值和地位,是景区进一步发展的重要文化资源。

五、对策及建议

为了摩崖石刻旅游资源的永久利用,丹霞山必然会重视丹霞山摩崖石刻保护。摩崖石刻是不可再生性旅游资源,一旦受损,很难恢复原样。摩崖石刻被破坏后,必然降低旅游点的吸引力,影响丹霞山持续发展。为了使丹霞山摩崖石刻能长久保存下去,长期为旅游所用,丹霞山景区必然会重视管辖范围内的摩崖石刻文物保护。

根据《国家文物保护法》的相关规定并结合丹霞山景区发展实际需要,建议从以下几个方面逐步开展摩崖石刻的保护工作:

(一)将文物保护工作纳入丹霞山旅游事业的长远规划,制定《丹霞山摩崖石刻保护规划编制》,为今后更好的保护、利用丹霞山摩崖石刻提供科学有效的依据,同时对提高广大人民群众的文物保护意识,加深对历史的认识及优秀民族传统文化的继承都有重要的意义。

(二)丹霞山摩崖石刻维护修缮。

2011年丹霞山摩崖石刻技防工程、丹霞山摩崖石刻保护规划、丹霞山摩崖石刻修缮工程已列入国家文物局十二五项目库---拟第七批国宝项目。在制订丹霞山景区旅游事业发展规划时,应对景区文物保护工作有明确的规划,聘用符合资质要求的单位制定《丹霞山摩崖石刻保护规划编制》,对丹霞山文物尤其摩崖石刻采取了科学维修与保护措施。

(三)出台相关的文物管理办法,加强对景区文物的管理。

(四)展开对丹霞山摩崖石刻全面调查及研究,完善丹霞山摩崖石刻“四有”档案资料。

以丹霞山第三次全国文物普查为契机,全面了解丹霞山摩崖石刻现状,其中涉及丹霞山摩崖石刻考古研究、石刻现状调查及研究、丹霞山摩崖石刻拓片、丹霞山摩崖石刻维修保护。出版有关丹霞山摩崖石刻方面的书籍,作好丹霞山摩崖石刻维修保护工作。根据国家文物档案要求,在前期调查研究的基础上,详细记录丹霞山每一方摩崖石刻的信息,建立石刻的完整档案。

(五)搜集整理有关丹霞山摩崖石刻的历史典故、奇闻异事。

长期以来,当地老百姓流传很多关于丹霞山摩崖石刻耳熟能详的传说故事。例如登丹梯铁锁的右侧摩崖“山左井志泰题冝若登天”其中“冝若登天” 的“冝”字 “宜”顶上少了一点,人们对此浮想联翩,说法不一,实际在中国古代“冝”同“宜”;“山左井志泰”有人认为是一个日本人的名字,实际“山左井志泰”是说一个叫井志泰的山东人。如果能将这些故事收集起来并加以整理,对于提高丹霞山的文化品位、加大丹霞山对游客的吸引力具有重要作用。

(六)加强景区文物安保措施。

针对景区摩崖石刻集中分布区,要安装摄像监控探头,以便全天候监视摩崖石刻安全。不可否认,游客的素质参差不齐,大部分游客讲文明,懂礼貌,遵守公共游览秩序。但有极个别游客信手涂鸦,损毁文物和依法设立的文物保护标牌,因此在游客进入景区时或在游览途中,景区工作人员应针对极个别游客进行宣传、教育,对有破坏丹霞山文物行为应及时制止,对制止不了并引起不良后果者,应采取法律、经济等手段予以制裁。

(七)积极筹措国家级文物保护单位丹霞山摩崖石刻保护专项经费,争取国家文物保护专项资金,加强丹霞山文物保护,推动丹霞山旅游事业的发展。

众多的游客会带来丰厚的利润,同时也是对丹霞山文物保护的严重考验。摩崖石刻修缮工程耗资巨大,如果仅仅依靠国家文物部门拨款远远不够。要对旅游收益进行合理分配,按比例提取专项保护资金,把抢救保护与预防保护相结合,使文物古迹保护和旅游都得到加强和发展。要结合本身的实际情况,做好各方面的协调工作。除从旅游收入中提取一部分资金外,同时积极争取国家、省、市财政文物保护专项资金用以对丹霞山摩崖石刻资源的保护与旅游发展。

文化是旅游的灵魂,旅游是文化的重要载体;没有旅游的文化没有活力,没有文化的旅游没有魅力。保护文物的目的是为了更好地利用文物,发挥其作用,实现其价值。我们应坚持在保护的前提下合理利用,在利用的过程中加强保护原则。丹霞山摩崖石刻作为丹霞山一项重要的旅游资源,既可吸引游客,获得经济效益,又可通过旅游活动起到对人们的宣传,教育作用,弘扬传统文化,并可使文物本身得到一定的保护,这样,既保护了文物,发挥了文物的作用,又达到了发展旅游的目的,丹霞山珍贵的摩崖石刻文化得以很好的传承,又促进了丹霞山旅游事业蓬勃发展。

文化业务部:黄涛

粤公网安备 44020402000152号

粤公网安备 44020402000152号